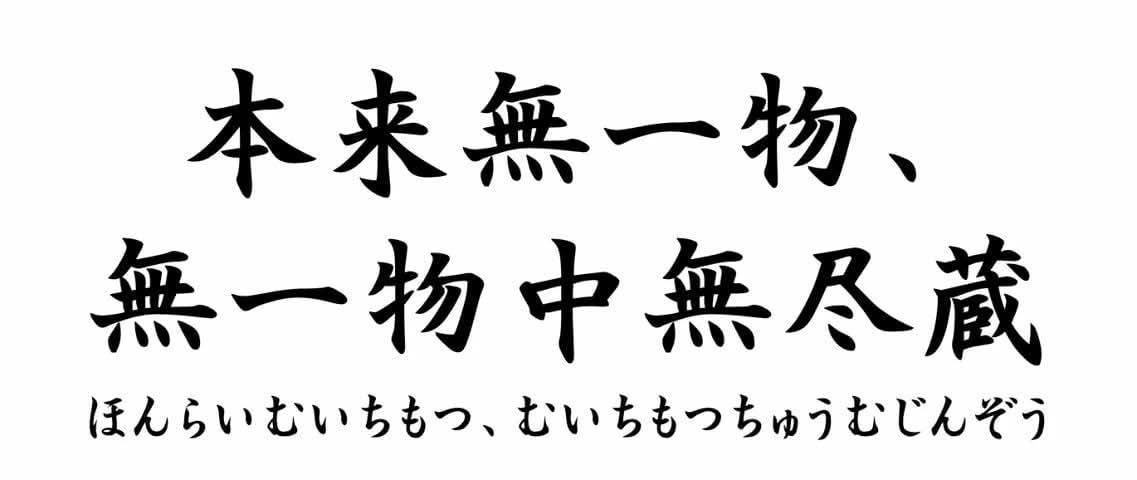

圖 1.

本來無一物

無一物中無盡藏

他的兩首詩寫得非常生動,

他寫過著名的禪詩,

並且擁有深邃的哲學智慧。

「性無所成」與

「無中無有」

「無」字包含了自然之本,

但境界之義卻是

禪宗空性思想的核心。

1. 性無所成

· 出處:

這是自禪六祖惠能所作的偈語。

一首是弘隱五祖弟子所作所為,

一首是真宗大弟子所作:

身是菩薩樹,心如明鏡台。

適時而作,不須招塵埃。

然而,此時樵夫的功業已成,

作詩的人重新發表:

菩提書本自在,光明圓滿。

自在自在,又有何意義?

· 包含:

· 字面:本源已逝,

東西方各執一意。

· 哲學內涵:以「自性」為本源,否定此語意。

神秀教法以「心」為單一意象,消解了求(修),

但絕對與「我」和「法」相同。見血脈之力,菩提(覺悟),

光明之本質(本心)亦空,見世間最根本之相,

萬物皆因緣圓融,無有獨立不變之體(空性)。

當然,本城已逝,村落塵埃落定,豈不多?

· 境界:此為天之底,是滅盡具足之相,亦為悟性之起點。

2. 空無一物

· 出處:這句話一直被日本人引用,並進一步深化了「本無」的理念。

最著名的出處是宋代《赤壁賦》中“江清風,山明月……

皆為造物主之氣不足”,但其哲學核心卻直指友禪宗的淵源。

· 內容:

· 正文:此字的真諦是“空,

一物”,以及取之不盡,

用之不竭的寶藏。

· 哲學內涵:這是對「空」

更高層次的理解。

「空」(無)並非死寂的荒涼,

並非空洞的“無”,

而是蘊含無限可能的

創造力的根本狀態。

· 杯中之水,空無一物(Muichimono),才配得上

水、茶、酒(Muchimono)。

· 宇宙本空,

才生於日月星辰山川地。

· 心空(無),才生於萬物,智慧生起,包容萬物,真自在(無)。

· 界:此為空性之技。天有“滅”,反有“生”。

理解「空」與「有」是同一的。有真富貴,無有富足,無有心,無有邊際,

有包羅萬象的「空」。

兩句印證體系及結語

如何在圓滿的哲學理念中

建構兩句俳句:

1. 「自性」即「滅」:從本然破除,

確立萬事萬物

(自性、佛法、概念)的本然性,證得其空性與本然性。

此即除掉妄想飛蛾,見空性。

2.「無中無有」即「立」:立之後,性本清淨空,實相殊勝,

一切有為皆有,生命可生可滅,有不可思議的生生不息之氣。此即虛空,一切生靈皆在虛空。

兩者,兩言兩語:無上智慧,先證悟道,一切空性,捨棄所有;此即無有,亦「空」的中道境界。

您所引用的詩句出自蘇遼的

《東坡參寥頌》,這兩句詩富含禪機,是蘇遼融合佛理與詩意的典範之作。

全文及背景

這首詩是蘇遼贈與好友道潛禪師(號參寥子)的一首偈頌。

全詩為:「憑君借取《法界觀》,一洗人間萬事非。欲令詩語妙,

無厭空且靜。靜故了群動,空故納萬境。閱世走人間,觀身臥雲嶺。鹹酸雜眾好,中有至無味。

詩句解析:“無一物中無盡藏,

有花有月有樓台”

這兩句詩是全篇的點睛之筆,

深刻地闡述了蘇遼所領悟的佛理與藝術境界。

1. “無一物中無盡藏”

· “無一物”:源自禪宗思想(特別是六祖惠能的“本來無一物,何處惹塵埃”),

指宇宙的本體是“空”,是摒棄一切外在執著和分別心的清淨自性。

· 「無盡藏」:佛教用語,指無窮無盡的寶藏,形容佛法、

智慧或法性的廣大無邊,取之不盡用之不竭。

· 合起來:這句話的意思是,在看似「空無一物」

的佛法真如(宇宙萬物的真實本性)中,反而蘊藏著無窮無盡的智慧、妙用和可能性。

「空」不是死寂的虛無,而是生生不息的泉源。

2. “有花有月有樓台”

· 這一句是前句的具體化和形象化展現。 當心境達到「空」且「靜」的狀態時,

便能映照出世間一切美妙景象。

· 「花」、「月」、「樓台」:這些代表了大千世界中所有美好、豐富、具象的事物。

它們不再是引發我們貪瞋癡的“外物”,而是我們清淨自性中所顯現的妙有境界。

這句詩描繪了一幅生動、優美、充滿詩意的畫面,象徵著從「空」所生發出的無窮妙有。

核心哲學思想

這兩句詩精妙地闡釋了佛教

「真空妙有」的哲理:

· 真空:萬法本性是空,

不執著於任何形相。

· 妙有:正因為本性是空,

才能緣起生成森羅萬象、

豐富多彩的世界。

蘇遼將此佛理應用於藝術創作與人生境界:

· 對於作詩:心只有先“空”且“靜”,

才能更好地觀察和容納世間的萬般景象(“納萬境”),從而寫出美妙的詩篇。

· 對於人生:只有放下對名利、得失等「萬有事」的執著,

回歸內心的空明與平靜,才能真正發現並享受生活中無所不在的美好

(花、月、樓台)。

總結

您引用的這兩句詩,是蘇遼哲學與藝術觀的濃縮表達。它告訴我們:

最高的富有(無盡藏),存在於看似一無所有的內心空明之中。

當內心達到這種空明境界時,整個世界的美好——如花之嬌艷、

月之皎潔、樓台之壯麗——都會自然而然地呈現出來,

生活處處是風景,人生時時有好詩。

這正是蘇遼歷經磨難後,

仍能保持曠達樂觀、

熱愛生活的重要精神支柱。