adamlee9

&n .. &n ..

|

分享:

x0

x0

|

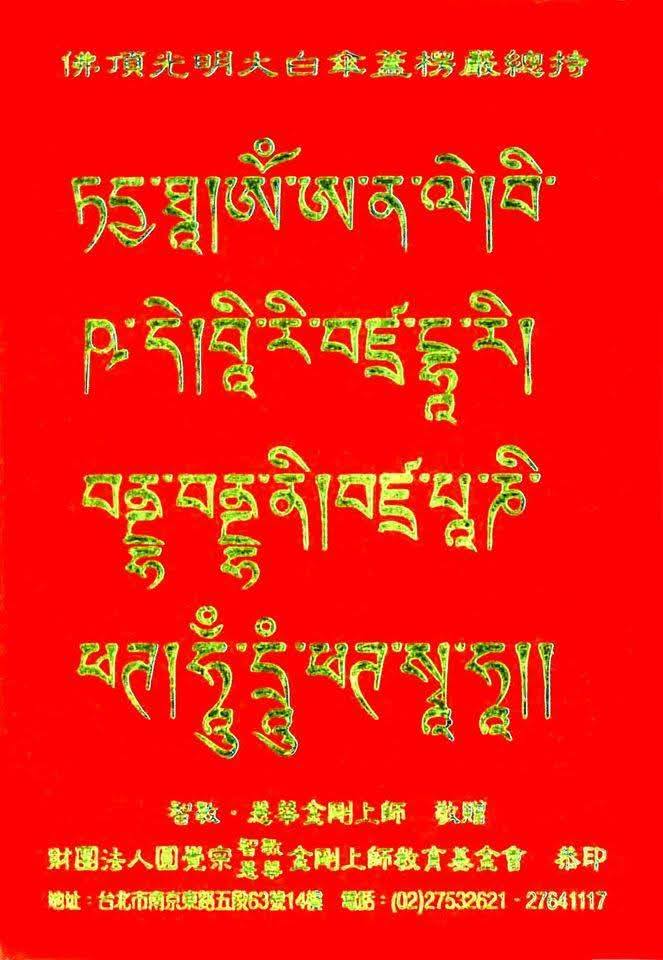

圖 1.

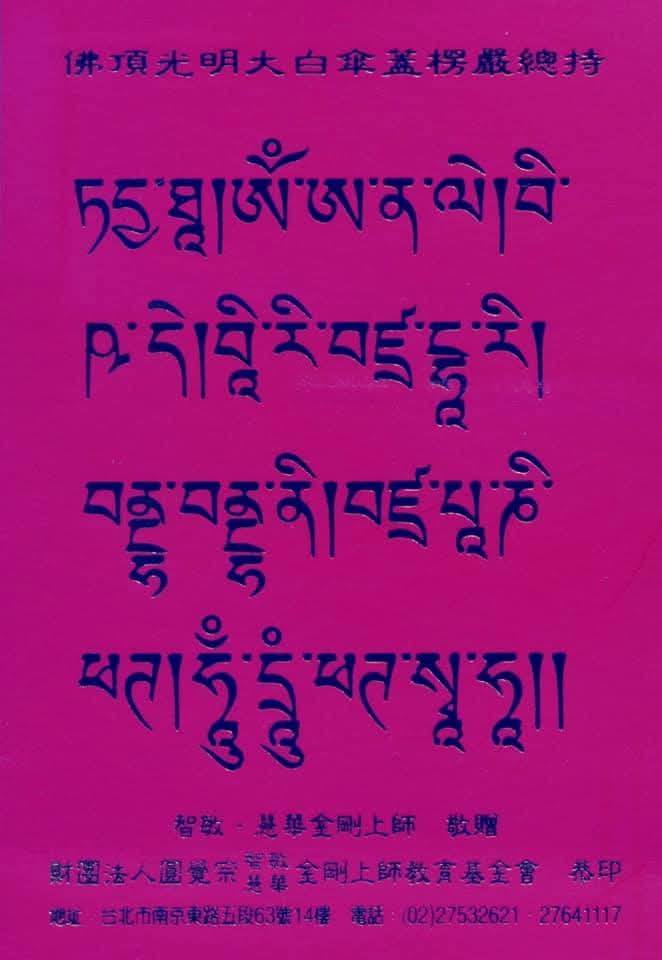

圖 2.

《首楞嚴》通常指

《大佛頂首楞嚴經(簡稱《楞嚴經》),

是佛教中一部極具影響力的大乘經典。

以下為其核心內容與特色的簡要說明:

一、經題意義「大佛頂」:喻指佛法中最崇高

究竟的真理。「首楞嚴」:梵

「Śūraṅgama」,蘇鸞噶嘛

意為「究竟堅固」,

即徹悟心性本體永不動搖、

究竟圓滿的智慧。

二、核心思想與重點

1. 「常住真心」與「性淨明體」

經中強調眾生本具清淨不變的真心(如來藏),而非僅認可生滅無常的意識心。破除「緣慮心」為真實的誤解,

直指心性本體。

2. 七處徵心、八還辨見

佛陀透過辯證

(如追問阿難「心在何處」),破斥對心性的錯誤認知,引導悟入超越時空、

不染不著的「見性」(能見之性)。

3. 二十五圓通法門

諸菩薩、阿羅漢分享各自證悟的法門(如耳根圓通、觀音法門),

展現修行途徑的多樣性,

其中以「觀音耳根圓通」最為著名。

4. 破魔顯真

詳細剖析修行中可能遭遇的魔境

(五十陰魔),

提醒修行者需以智慧辨別,堅守真心。

5. 咒語與護法

經中含〈楞嚴咒〉(白傘蓋陀羅尼),

被視為降魔護修的重要咒語。

三、地位與影響

· 「開悟的楞嚴」:因系統性闡述心性本體與修行關鍵,被禪宗、

天台宗等重視,視為悟道指南。

· 真偽爭議:

漢傳《楞嚴經》的來源曾受質疑

(如唐代才傳入中土),

但教義深廣,仍被廣泛奉持。

· 修行實踐:融合理與事,

兼顧見地與實修,對止觀、

禪定、戒律均有深刻指導。

四、現代意義

· 提供對心性深刻的哲學探討,

與心理學、認知科學亦有對話空間。

· 強調透過智慧勘破妄念,回歸本覺,

契合現代人追求內心覺醒的需求。

若想深入學習,建議閱讀原經

(如圓瑛法師《楞嚴經講義》),

並輔以善知識指導。此經義理深奧,

需反覆思維實踐方能體悟。

「楞嚴大定」是《楞嚴經》

中最核心、最高深的修行概念與境界。它遠超於一般所謂的

「打坐入定」,是一種貫穿於行、住、坐、臥一切時中的究竟覺悟狀態。

以下為您詳細解釋:

一、字面意義

· 楞嚴 (Śūraṅgama):意為「究竟堅固」、「一切事究竟堅固」。指的是能證悟一切現象本質的智慧,是無比堅固、

不可破壞的。

· 大定:此「定」非指與「散亂」相對的「禪定」,而是指心性的本然狀態——

不生不滅、不來不去、

不動不搖的絕對境界。

因此,「楞嚴大定」合起來就是指:

心性本自具足、究竟圓滿、

永不動搖的覺悟境界。

二、核心內涵

(與一般禪定的根本區別)

特點 一般禪定 (四禪八定) 性質 有為法、生滅法:需要藉由特定方法(如觀呼吸、數息)造作修成,也會因緣散而失去。無為法、不生不滅:是心性本自具足的狀態,只需發現、證悟它,而非「修成」。它永不失去。

狀態 靜中定:主要在靜坐、止息妄念時才能體驗到。一旦遇到外境干擾,容易散亂。動靜一如:在一切時中,無論是打坐、工作、吃飯、睡覺,心都能安住於覺性之中,不隨外境而轉。

所謂「那伽常在定,無有不定時」。

所依 依於意識心:壓制妄念,追求一種清淨、統一的心理狀態。依於常住真心:徹悟並安住於本覺真心(如來藏性),妄念自息,了了分明。

目標 追求境界:追求內心的寧靜、輕安、喜樂,乃至各種神通。這些都是有所住、有所得的境界。無所住而生其心:不追求任何境界,只是圓照覺了,明白一切現象都是自心現量,於一切境上無所執著。

三、如何證入楞嚴大定?

《楞嚴經》的修行脈絡

證入楞嚴大定並非一蹴可幾,《楞嚴經》為我們提供了清晰的次第:

1. 開解悟道(建立知見):

· 七處徵心:破妄。佛陀通過七次問阿難「心在哪裡」,層層破除我們對妄心的執著。

· 十番顯見:顯真。逐步開顯我們能見、能聽、能知的「見性」(本覺真心)是永不生滅、不動不搖的。

這一步是「解悟」,

從道理上明白「何為真心」。

2. 依解起行(實際修行):

· 兩種根本:明確指出眾生錯認「生死妄想」為自己,而忘失了「菩提涅槃」的清淨本元。

· 二十五圓通:提供了二十五位聖者證悟的法門(如觀音菩薩的「耳根圓通」),行者可選擇與自己根器相應的法門入手修行。

3. 證入性定(保任證果):

通過修行,從「解悟」昇華為「證悟」,真正時刻安住於本覺真心。

破除五陰區宇:在修行過程中,細微的妄想(受、想、行、識陰)會顯現為各種境界(即五十陰魔),經中詳細教導如何辨別並不執著於任何境界,從而徹底超越五陰的束縛。

最終圓證「首楞嚴三昧」,

即究竟堅固的大定,成就無上菩提。

四、總結與比喻

一般禪定好比是將渾水靜置讓泥沙沉澱,水暫時變清。但一攪動(遇到外境),又會渾濁。楞嚴大定則是徹底看清了水的本質,知道泥沙與水本不相干,無論如何攪動,都知道清淨的水性從未失去,從未動搖。

心不再隨泥沙(妄念)而起舞。

因此,「楞嚴大定」就是徹見心性後的絕對自信與自在,是《楞嚴經》所指出的最終極的修行目標與成就。它不僅是禪坐時的功夫,更是轉化整個生命品質的無上智慧。

|