adamlee9

&n .. &n ..

|

分享:

x0

x0

|

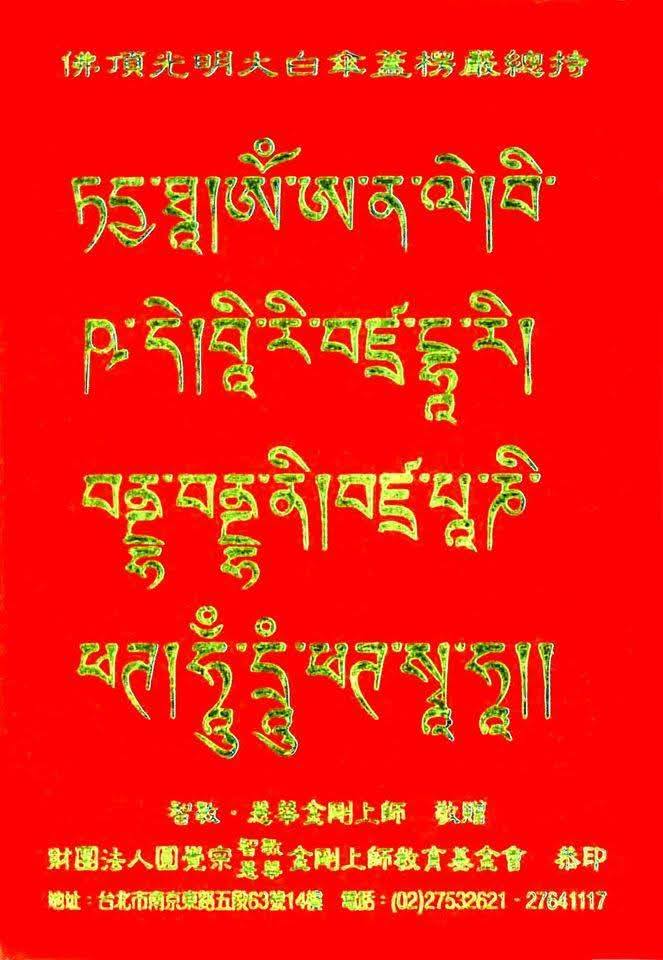

图 1.

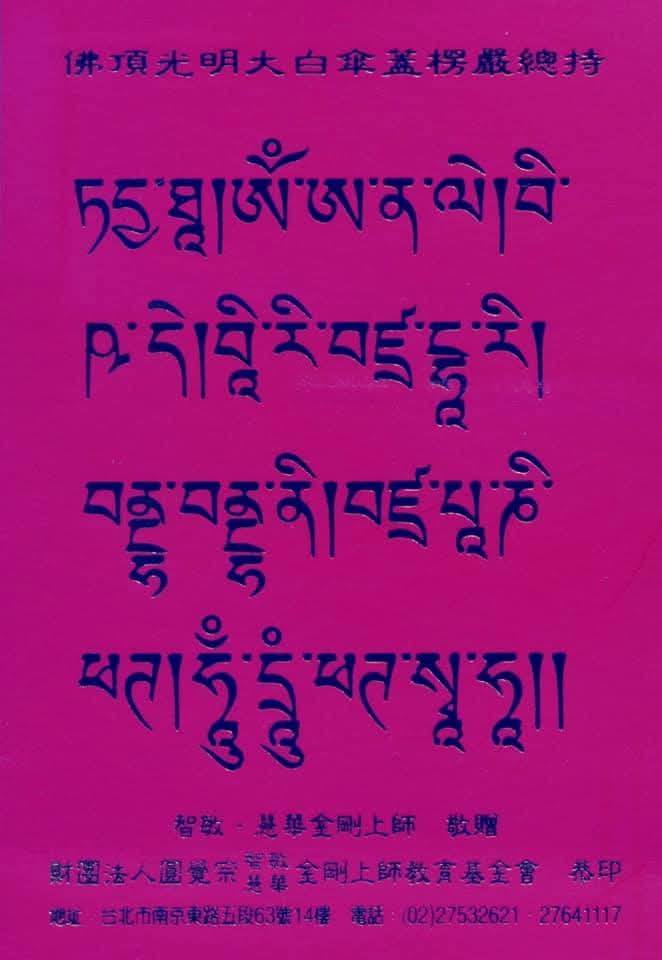

图 2.

《首楞严》通常指

《大佛顶首楞严经(简称《楞严经》),

是佛教中一部极具影响力的大乘经典。

以下为其核心内容与特色的简要说明:

一、经题意义「大佛顶」:喻指佛法中最崇高

究竟的真理。「首楞严」:梵

「Śūraṅgama」,苏鸾噶嘛

意为「究竟坚固」,

即彻悟心性本体永不动摇、

究竟圆满的智慧。

二、核心思想与重点

1. 「常住真心」与「性净明体」

经中强调众生本具清净不变的真心(如来藏),而非仅认可生灭无常的意识心。破除「缘虑心」为真实的误解,

直指心性本体。

2. 七处征心、八还辨见

佛陀透过辩证

(如追问阿难「心在何处」),破斥对心性的错误认知,引导悟入超越时空、

不染不着的「见性」(能见之性)。

3. 二十五圆通法门

诸菩萨、阿罗汉分享各自证悟的法门(如耳根圆通、观音法门),

展现修行途径的多样性,

其中以「观音耳根圆通」最为着名。

4. 破魔显真

详细剖析修行中可能遭遇的魔境

(五十阴魔),

提醒修行者需以智慧辨别,坚守真心。

5. 咒语与护法

经中含〈楞严咒〉(白伞盖陀罗尼),

被视为降魔护修的重要咒语。

三、地位与影响

· 「开悟的楞严」:因系统性阐述心性本体与修行关键,被禅宗、

天台宗等重视,视为悟道指南。

· 真伪争议:

汉传《楞严经》的来源曾受质疑

(如唐代才传入中土),

但教义深广,仍被广泛奉持。

· 修行实践:融合理与事,

兼顾见地与实修,对止观、

禅定、戒律均有深刻指导。

四、现代意义

· 提供对心性深刻的哲学探讨,

与心理学、认知科学亦有对话空间。

· 强调透过智慧勘破妄念,回归本觉,

契合现代人追求内心觉醒的需求。

若想深入学习,建议阅读原经

(如圆锳法师《楞严经讲义》),

并辅以善知识指导。此经义理深奥,

需反覆思维实践方能体悟。

「楞严大定」是《楞严经》

中最核心、最高深的修行概念与境界。它远超于一般所谓的

「打坐入定」,是一种贯穿于行、住、坐、卧一切时中的究竟觉悟状态。

以下为您详细解释:

一、字面意义

· 楞严 (Śūraṅgama):意为「究竟坚固」、「一切事究竟坚固」。指的是能证悟一切现象本质的智慧,是无比坚固、

不可破坏的。

· 大定:此「定」非指与「散乱」相对的「禅定」,而是指心性的本然状态——

不生不灭、不来不去、

不动不摇的绝对境界。

因此,「楞严大定」合起来就是指:

心性本自具足、究竟圆满、

永不动摇的觉悟境界。

二、核心内涵

(与一般禅定的根本区别)

特点 一般禅定 (四禅八定) 性质 有为法、生灭法:需要藉由特定方法(如观呼吸、数息)造作修成,也会因缘散而失去。无为法、不生不灭:是心性本自具足的状态,只需发现、证悟它,而非「修成」。它永不失去。

状态 静中定:主要在静坐、止息妄念时才能体验到。一旦遇到外境干扰,容易散乱。动静一如:在一切时中,无论是打坐、工作、吃饭、睡觉,心都能安住于觉性之中,不随外境而转。

所谓「那伽常在定,无有不定时」。

所依 依于意识心:压制妄念,追求一种清净、统一的心理状态。依于常住真心:彻悟并安住于本觉真心(如来藏性),妄念自息,了了分明。

目标 追求境界:追求内心的宁静、轻安、喜乐,乃至各种神通。这些都是有所住、有所得的境界。无所住而生其心:不追求任何境界,只是圆照觉了,明白一切现象都是自心现量,于一切境上无所执着。

三、如何证入楞严大定?

《楞严经》的修行脉络

证入楞严大定并非一蹴可几,《楞严经》为我们提供了清晰的次第:

1. 开解悟道(建立知见):

· 七处征心:破妄。佛陀通过七次问阿难「心在哪里」,层层破除我们对妄心的执着。

· 十番显见:显真。逐步开显我们能见、能听、能知的「见性」(本觉真心)是永不生灭、不动不摇的。

这一步是「解悟」,

从道理上明白「何为真心」。

2. 依解起行(实际修行):

· 两种根本:明确指出众生错认「生死妄想」为自己,而忘失了「菩提涅槃」的清净本元。

· 二十五圆通:提供了二十五位圣者证悟的法门(如观音菩萨的「耳根圆通」),行者可选择与自己根器相应的法门入手修行。

3. 证入性定(保任证果):

通过修行,从「解悟」升华为「证悟」,真正时刻安住于本觉真心。

破除五阴区宇:在修行过程中,细微的妄想(受、想、行、识阴)会显现为各种境界(即五十阴魔),经中详细教导如何辨别并不执着于任何境界,从而彻底超越五阴的束缚。

最终圆证「首楞严三昧」,

即究竟坚固的大定,成就无上菩提。

四、总结与比喻

一般禅定好比是将浑水静置让泥沙沉淀,水暂时变清。但一搅动(遇到外境),又会浑浊。楞严大定则是彻底看清了水的本质,知道泥沙与水本不相干,无论如何搅动,都知道清净的水性从未失去,从未动摇。

心不再随泥沙(妄念)而起舞。

因此,「楞严大定」就是彻见心性后的绝对自信与自在,是《楞严经》所指出的最终极的修行目标与成就。它不仅是禅坐时的功夫,更是转化整个生命品质的无上智慧。

|