|

引用 | 編輯

adamlee9

2020-01-22 09:38 |

樓主

|

||

|

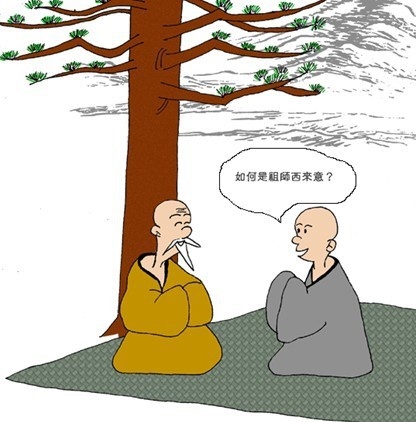

圖 1.  聖嚴說禪* 問:有人問趙州禪師:「什麼是祖師西來意?」 趙州回答:「庭前柏樹子。」 我猜想趙州和尚的用意, 是以這看起來毫不相干的回答, 來點破對立的觀念。禪的真諦是「不二」, 所以黃花翠竹無非般若; 只要有人問趙州和尚什麼是禪法, 他不論答什麼都可以。是不是這樣呢? 答:應該是對的。 這個公案接下來還有幾句對話。 有人問趙州什麼是達摩祖師從印度帶來的禪法, 趙州答以「庭前柏樹子」, 那位弟子也懂得一些道理, 叫和尚不要用境界打發他, 趙州說我沒有用境界表現給你, 弟子再問一次什麼是祖師西來意, 趙州還是回答「庭前柏樹子」。 弟子聽了,一定會認為這是心外的境界, 因為柏樹是一個東西。然而對趙州來說, 祖師西來意也好,庭前柏樹子也好, 都不是境界,而是同一種東西。 有人認為祖師帶來的是涅槃妙心、 正法眼藏,如果用這些很抽象的哲學名詞 去回答那位弟子的問題,實在毫無意義, 不如直截了當告訴他,見到什麼就是什麼。 趙州告訴弟子,祖師從西方帶來的到處現成, 放眼皆是,沒有另外一個東西叫祖師西來意。 這種思想跟自然主義有一點關係。 佛法本來是講心法的, 結果有人把心當成一樣東西來執著, 在此情況下,只好連「心」這個名詞都不提, 因此任何東西都可以是祖師西來意。 這是否是哲學上的泛神論?其實也不是。 泛神論只是你對他的信仰而已, 他本身並不產生任何功能。 但祖師西來意是可以體驗實證的, 是如人飲水冷暖自知的,是活潑的、 生活化的,人人皆可體會得到的。智慧未開時, 祖師西來意即使在你面前,但對面相逢不相識, 如此而已。因此也有人說,你每晚抱著佛睡覺, 每天早上又跟著佛起床,只是自己不知道罷了。 佛就像庭前柏樹那般熟悉,還有什麼好問的。 不過,如果執著庭前柏樹就是祖師西來意, 這也是錯的。 處處踏實處處是、處處自在處處活潑,就好了。 肚子餓者聽聞不二之理即說:哪有不餓之理??? 法師即說:餓即吃 吃飯去~飽了即是!!! 諸佛所說,達摩所傳,六祖所悟,禪心所承, 皆為不二之法。何謂「不二法」? 超越相對、差別,一切絕對、平等真理之法。 入此門,即入佛門;不入此,門外漢也。 釋達觀: 愚所說:「心」、「無」、「有」, 此法非三,而是一。 若是三,試問諸位,汝有幾心? 人人本有一心,何來三個心。若有三種心, 即非不二;不二之法,無所分別、對待。 若能了知不二,即悟佛法心宗矣。 今舉各例,為諸位說明: 一、心者:佛與眾生,不二。 是心作佛,是心作眾生,佛與眾生, 本來不二;自心成佛不增,自心眾生不減, 自心本無增減;心迷叫眾生,心悟稱作佛, 迷悟本不二;心起貪瞋癡,心生戒定慧, 彼此本不二;無明起煩惱,愚除便菩提,煩惱即菩提。 二、無、有兩者:性空,不礙緣起; 緣起,不礙性空。性不礙相,體不礙用, 理不礙事,無不礙有,空不礙色, 迷不礙悟,死不礙生,眾生不礙佛。 三、心、無、有三者:人人本具此心; 心本無相貌,故無所住,心本無一物, 故無所礙;無住無礙,故能生萬法, 妙用無盡。真「心」「無」住, 生心妙「有」,此三本一,無二無別。 所謂「竹密何妨流水過,山高豈礙白雲飛。」 竹不礙流水,是流水不流,流與不流, 無礙汝心;山不礙白雲, 是白雲不飛,飛與不飛,干汝何事。 道悟問:「如何是佛法大意?」 希遷禪師說:「不可得,不可知。」 再問:「向上還有沒有更轉之處呢?」 希遷禪師說:「長空不礙白雲飛。」 問者是「心」,心之體「無」法言說, 故言:「不可得,不可知。」 那麼心之妙「有」呢?其用無障無礙, 故說:「長空不礙白雲飛。」 諸位,您是否已明,不二之法?

|

|||